老後の生活に対して82.2%が「不安感あり」

老後の生活に対して82.2%が不安を感じているそうです。

生命保険文化センターが行った調査によると、自分の老後生活に「不安感あり」とした人の割合は、82.2%と8割超の人が老後生活に対して不安を抱えている結果になっています。

不安内容のTOPは、公的年金だけでは不十分が80%と最も高くなっています。

引用:公益財団法人 生命保険文化センター 老後の生活にどれくらい不安を感じている? より

なぜ老後が不安なのでしょうか?

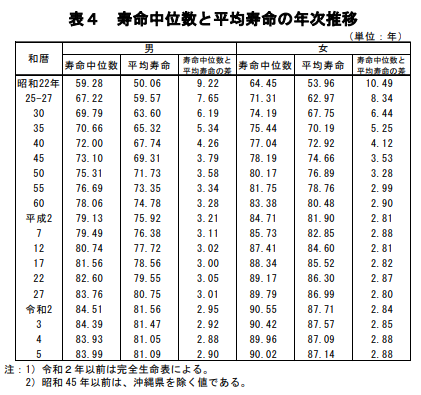

年々延びる平均寿命 男性81歳 女性87歳

老後が不安な要因の一つとして寿命が延びているということが上げられます。老後に必要なお金が増えているということです。最も大きな問題は、もらえる年金が不透明であり、少なくなる見通しが高いということですが。

日本人の平均寿命は年々延び、2023年で男性81歳、女性87歳となっています。

1947年(昭和22年)に50歳程度だった平均寿命は、2023年(令和5年)には、男性81歳、女性87歳になっています。じつに、30年ちょっと寿命は延びたわけです。第一次世界大戦時の平均寿命は、30代だったそうです。

表の寿命中位数とは、生き残っている確率50%の年齢です。男83.99歳、女90.02歳です。

平均寿命は分かったけど、どのくらいの確率で何歳まで生きられるのかな?

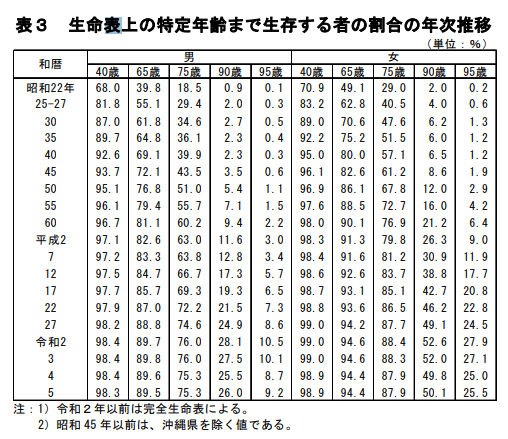

年齢ごとの生存割合

65歳まで生存する割合は、男75.3%、女87.9%です。90歳まで生存する割合は、男26.0%、女50.1%です。

では、人は何が原因で死ぬ場合が多いのかな?

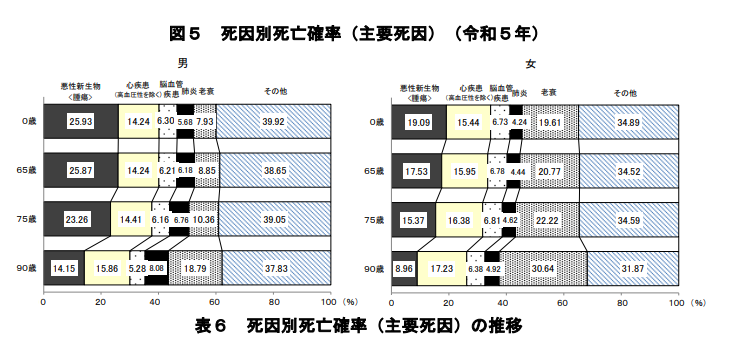

死因ごとの死亡確率とは?

人はいずれ何らかの理由で死ぬことになりますが、その年齢で何の死因で死亡するかの確率を計算したものが死因死亡確率です。この資料は、厚生労働省から出ています。

引用:厚生労働省 令和5年簡易生命表の概況 https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/life/life23/dl/life23-15.pdf

65歳では男性、女性ともに1位:悪性新生物(ガン) 2位:心疾患(心臓病) 3位:脳血管疾患(脳梗塞) 4位:肺炎となっています。65歳以降の年代においても、若干割合の変化はあるものの、この4つで死因全体の40~50%を占めています。

これらの中で普段の生活に影響を受ける生活習慣病と言われるのが、悪性新生物(ガン)・心疾患(心臓病)・脳血管疾患(脳梗塞)などです。死亡率の60%が生活習慣病だそうです。

生活習慣病の要因としては、食生活・運動・喫煙・休養などの生活習慣が関与している考えられています。

例えば、ガンの発がん因子は、食品添加物・喫煙・排ガス・ストレスなどがあります。発がん因子から守る効果のあるものが、βカロテン・ビタミンC/E・ポリフェノール・カテキン・食物繊維などでこれらを含む食品を日ごろから摂取する習慣が大切です。

心臓病や脳梗塞は、メタボリックシンドロームが原因とされます。メタボリックシンドロームとは、糖や死亡を分解する体の代謝が正常でなくなる症候群のことを言います。

引用:健康寿命を延ばすには https://www.jinji.go.jp/content/900039698.pdf

長生きするなら楽しめる時間を長く!健康寿命が大事!

2000年にWHO(世界保健機関)が健康寿命を提唱しています。健康寿命とは、介護や医療の手助けを必要とせずに自立した生活を送ることができる期間のことです。寿命を延ばすだけでなく、いかに健康な期間を伸ばすかに関心が高まっています。

令和4年の男性の健康寿命は、72.57歳(平均寿命81歳)、女性75.45歳(平均寿命87歳)です。

日常生活に制限される健康でない期間が男性で8年、女性で12年ほどでる可能性が高いという事です。

健康寿命を延ばす生活習慣

高齢者であれば、毎日40分以上。成人であれば60分以上の運動を奨められています。毎日続けるためにも、強度は弱めで特に技能の必要のない運動を奨めていますので、散歩などが適しているでしょう。

散歩は健康運動の王様だそうです。肥満予防・動脈硬化改善・骨粗鬆症の予防など様々な効果があります。

コメント